5月28日,长江流域水生态监测技术交流会在贵州毕节圆满闭幕。据悉,这场技术交流会自本月25日开始,由长江流域水质监测中心主办,贵州省水文水资源局协办,毕节市水文水资源局承办。交流会专家、技术骨干云集,来自长江流域水质监测中心、长江委水工程生态研究所、中科院地湖所、南昌工程大学、河海大学等有关专家、教授,长江流域的云南、四川、重庆、甘肃、河南、广西、湖南、江西、新疆、贵州等十个省(市)水文部门有关专家、技术骨干共计50余人参会。

据了解,该会议采取了“理论技术研讨交流+野外现场操作实践”的模式,对浮游生物、着生藻类、水生维管束植物、鱼类、底栖动物等水生态指标的监测技术以及室内镜检及分析、长江流域水生态现状与问题分析、水生态监测采样工具应用与实践等课题进行深入的交流研讨学习,实用性强、干货满满。

“传统的鱼类监测方法仅能估算鱼群密度,无法准确鉴定种类,灵敏度低,通过此次技术交流了解到的鱼类‘环境DNA’监测方式,不仅可以有效解决这些问题,而且适应当下的禁渔大背景,对环境友好,不伤害监测对象,对我们今后开展鱼类监测工作很有启发。”来自云南省水文水资源局的孙艳利表示。

鱼类“环境DNA”监测是指在不进行任何鱼类捕捞的情况下,通过提取、分析鱼类释放到水环境中的尿液、粪便、粘液等胞内DNA或者是细胞死亡后裂解放到环境中的胞外DNA,以实现对鱼类的监测鉴定。

浮游植物野外采样培训现场

相互交流野外实践经验

底栖动物野外采样培训现场

“通过内容丰富、全面的交流学习,我对水生态监测各项技术都有了更系统、更深刻的认识。比如说南昌工程大学的陈宇炜教授对鄱阳湖、洞庭湖等监测治理研究案例深刻、独到的见解为我们开展草海水生态监测与保护研究提供了许多新思路。”毕节市水文水资源局有关技术人员表示。据悉,在贵州省范围内,毕节市水文水资源局率先于2020年底谋划开展水生态监测评估试验,但技术人员未经过专业、系统的培训,主要靠自学和单位内部交流,工作推进速度较慢,而这次会议刚好在他们技术攻关的关键期召开,学习成效十分明显。

与会人员交流发言

“甘肃省的水生态监测工作刚起步,所以我们是挑着重担子带着重任务来参加会议的,通过近几天的学习交流,特别是开展的野外实践和室内镜检分析,有效把我们学习到的理论知识落到了实践中,也让我们悬着的心里有了底。”来自甘肃省水环境监测中心的王娟表示。为了确保学习交流的有效性,切实让知识落到推动实际工作中去,27日主办方将参会人员分为浮游动物、浮游植物、底栖动物、水生植物四个项目组同时轮流开展野外现场操作及室内镜检分析,并分别由长期开展相关项目研究的专家、博士进行指导。

“在今后的工作中,我们更要充分发挥水文行业优势,不断提升监测能力,深入贯彻落实绿水青山就是金山银山的发展理念,切实做好水生态监测,守好水生态安全第一道防线、守好我们共同的母亲河,从而为服务长江经济带健康长效发展贡献水文力量。”在28日的总结交流会上与会人员纷纷表示。

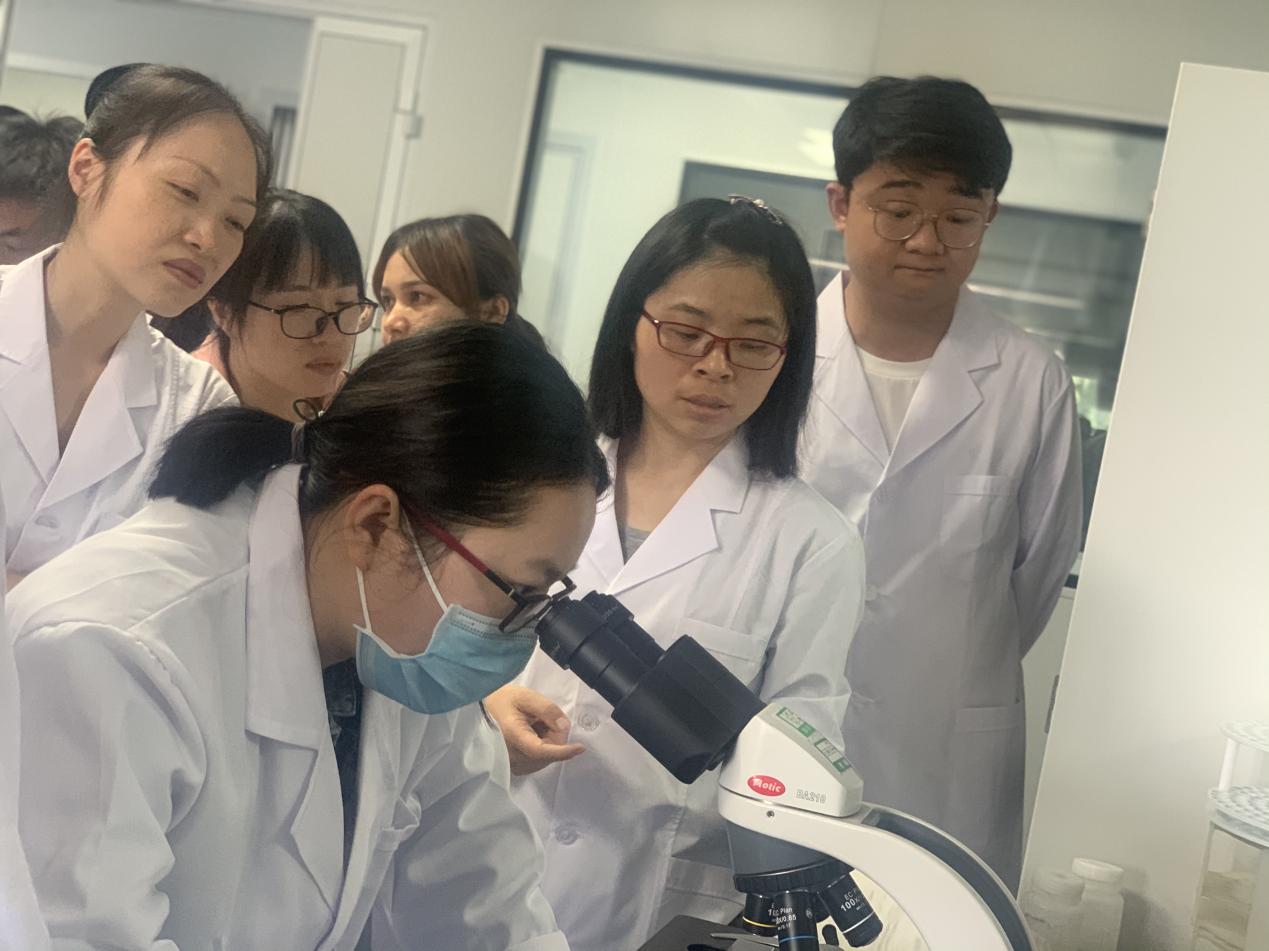

底栖动物室内解剖分析交流现场

底栖动物固定及分样实操现场

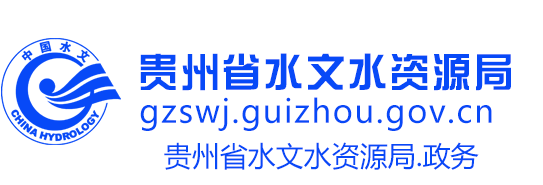

浮游生物室内镜检分析交流现场